思わず買ってしまったノート

昨日、仕事の合間の気分転換がてらブラブラしていた時のこと。

ちょうど愛用している青ペンのインクの出が悪くなってしまったので、本屋の文具コーナーに向かいました。

そこでふとノートのエリアに目を向けると、何やらふと目に留まったノートがありました。

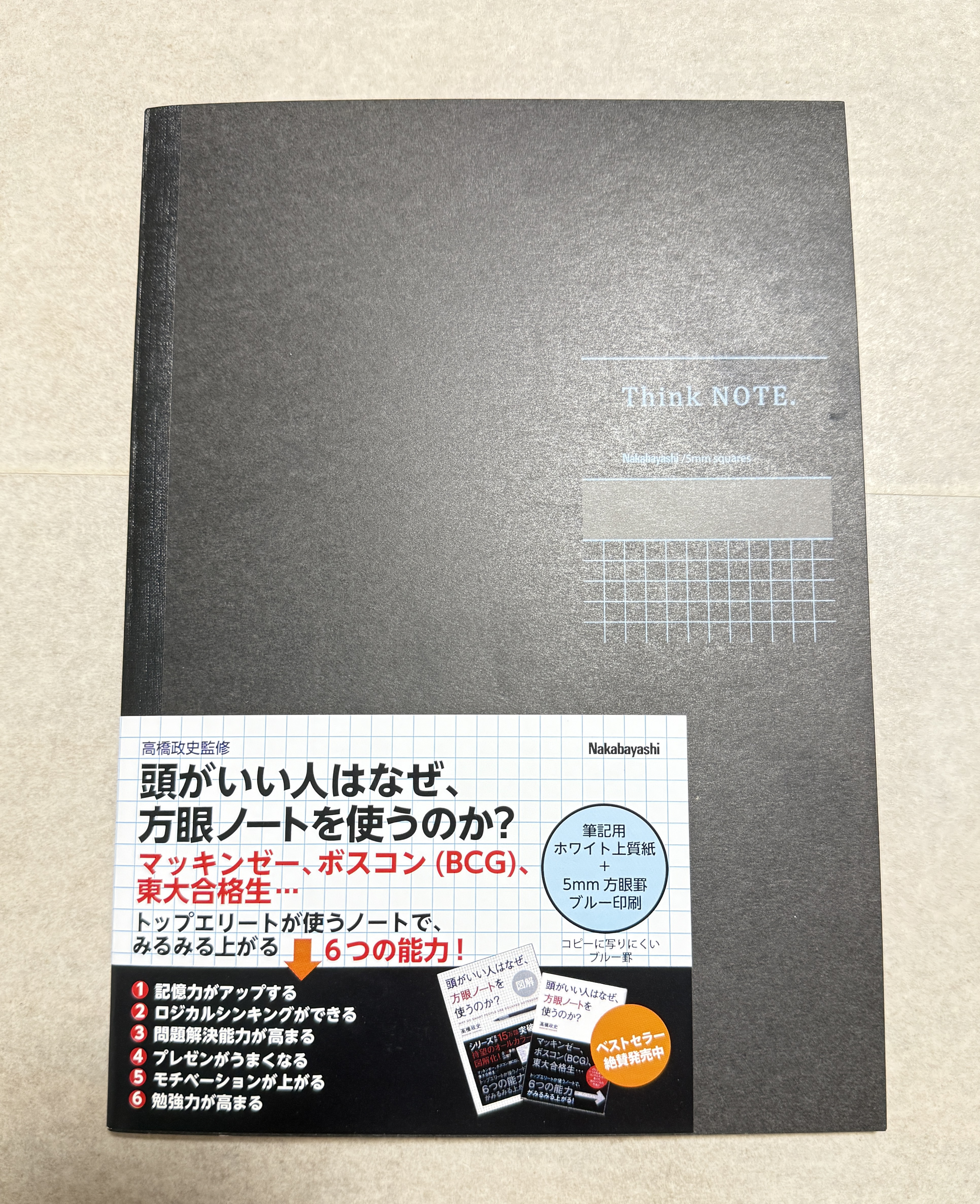

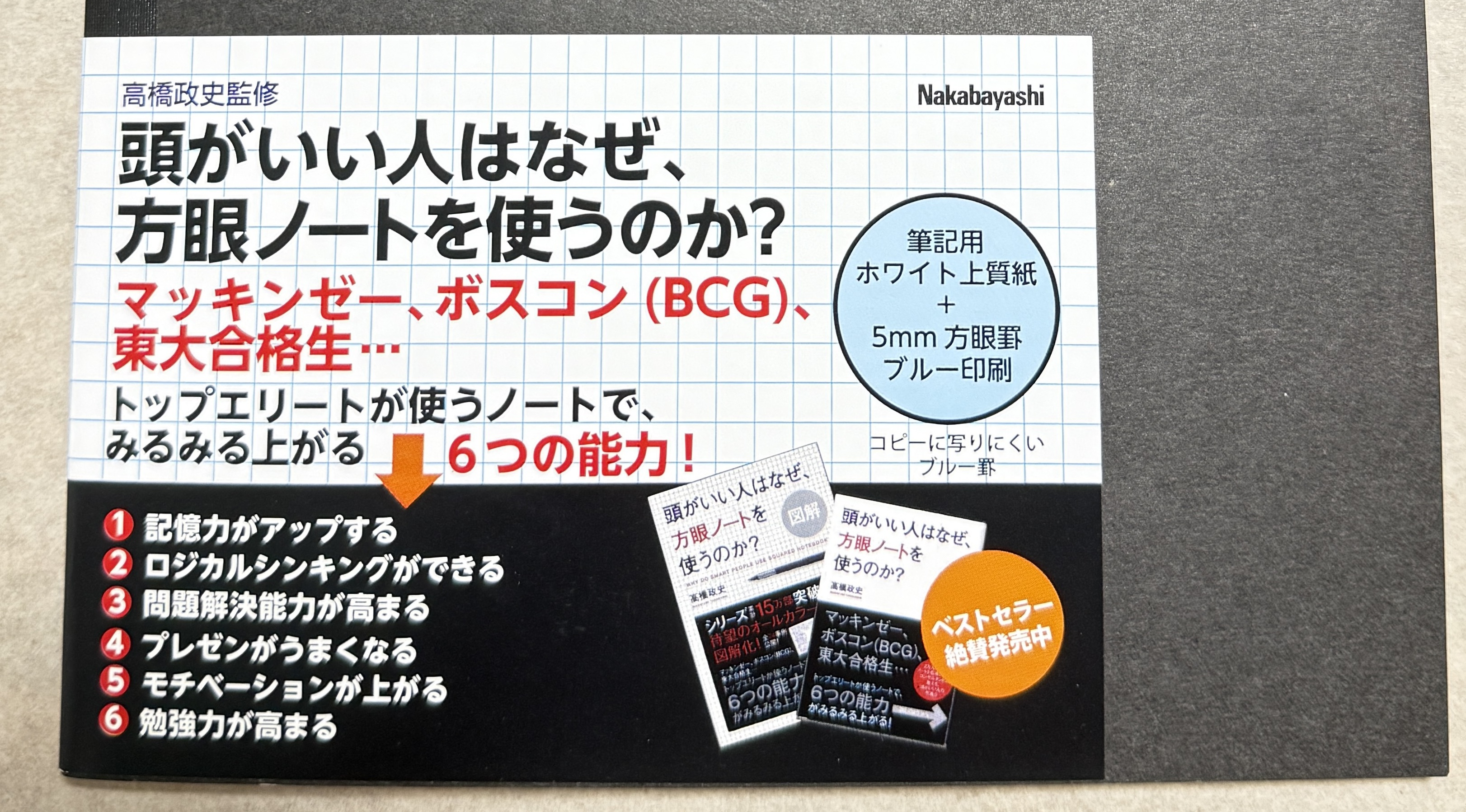

そのノートというのがこちら↓

そこには数十種類のノートが平積みで売られていましたが、このノートを除いてはすべて在庫はたっぷり。このノートだけ「最後の一冊」しかない、低い山になっていました。

しかもこのノートの値段を見ると…他のノート勢が200円程度であるのに対し、このノートの価格は275円。

なんと一般的なノート価格よりも3割も高い強気な値段設定です。

でもノート売り場ではぶっちぎりの一人勝ち状態!

今回はこのノートの上手いマーケティング戦略を、個人起業に活かせる視点で考察していきます。

「承認欲求を満たしてくれる」ノート

このノートの販売戦略の一番のポイントは、このノートが

ただのノートではなく

承認欲求を満たしてくれるノートである

という点です。

このノートは一番目立つ表紙部分にこんなコピーが書かれています。

「頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか?」

このノートのウリは見て分かる通り「方眼ノート」であることなのですが、でも方眼ノートなんてものは世の中に溢れていますよね。

私自身、今パッと手の届く範囲に4冊のノートがあるのですが、すべて方眼ノートです。別にこのノートじゃなくても、方眼ノートの選択肢は山ほどあるわけです。

そんな中でこのノートは、自分自身の存在を「方眼ノート」とは定義しなかったのです。

その代わりに「頭がいい人は方眼ノートを使っている」という事実を示すことで、「このノートを選ぶあなたも頭がいい人である」という心理的な認識のすり替えを見事に起こしていますよね。

のむら

のむら「うちの方眼は他とこんなに違うんだよ!」って言われてもきっと響きませんでした。

つまりこのノートはただの方眼ノートではなく、「頭がいい人が選ぶノート」という唯一無二のポジションを取りにいく戦略を選択をした、ということ。

このノートはただの方眼ノートがほしい人ではなく、「頭がいい自分でありたい」人の承認欲求を満たしてくれるノート、もしくは「頭がいい人になりたい自分」の知的好奇心を満たしてくれるノートであるということです。

だから一般的なノートより3割も高くても飛ぶように売れているんですね。

機能ではなく、誰のどんな欲求を満たすのか

ちなみに同じようなアプローチの仕方は他にもたくさんあります。

〇〇(憧れの人)は△△をする。

例えば、、、

世界のエリートはなぜ瞑想するのか

東大生はなぜ「四コマノート」を使うのか?

この定義をしてあげることで、憧れの〇〇の一員になりたい人は思わず興味を惹かれて手を伸ばしてしまいますよね。

ちなみにこの本を読んで瞑想講師の資格まで取得してしまったのは私ですw

一歩踏み込んで他にも、

ただの□□ではなく、〇〇な人のための△△

というポジションの取り方は、爆発的な人気を獲得するブランドが一般的に使う方法です。

例えば、、、

ただのコーヒーショップではなく、第三の居場所を求める人のための空間(スターバックス)

ただのパーソバルではなく、自信を身につけたい人のための自己投資先(ライザップ)

機能がなければ売れないが、機能で差別化はできない

大前提として、商品・サービスとして顧客から選ばれるためには機能的な価値は一定水準以上を満たしている必要があります。

(誤解を恐れずに言うなら、機能的な価値の水準が圧倒的に低かったとしてもポジションを確立できれば売れます。ですがすぐに優秀な後発が生まれてすぐに淘汰されるまでがセットです)

でもどれだけ機能を全面的に押し出したとしても、それだけでは選ばれる理由にはなりません。

例えばこのノートが、

- 5mmの方眼ノートであること

- ブルーの印刷であること

- ホワイト上質紙を使っていること

- 見出し欄があること

これらの機能的な側面だけを猛プッシュして「洗練された方眼ノート」というポジションを取りに行ったとしても、既に方眼ノートが山のように溢れている中で選ばれる理由にはなりきれません。

これが、まだ世の中に罫線ノートしかない時代であればまた話は別ですが。

だから「誰の」「どんな欲求を満たすのか」という部分で差別化をする必要がある、というのがレッドオーシャンでの後発組の戦い方です。

個人起業家のポジション戦略

それで言うと、個人起業というものは基本的にレッドオーシャンにおける、大・大・大後発組としてスタートするケースがほとんどです。

そもそもまだ誰も目をつけていないサービス、業態を始められる人というのは実業の世界で成功するような人であって、私のように「自分の自由なライフスタイルのために」などといって起業をするような人間は事業創造をできるような先見性も、実力もまず100%持ち合わせていません。

なんか、もう、ごめんなさい

だから、先輩起業家から「こうやったら上手くいったよ」を教えてもらい、同じようにビジネスをスタートするケースがほとんどであって、そんなタイミングでは業界内にゴマンと競合が溢れている状態なのです。

そこでどうやって超絶後発組の自分が勝ちにいくのか、といったら先に述べた

誰にどんな価値を提供するのか

の部分をズラして、新たなポジションを狙うという意外にありません。

つまり先にも述べたように

1.ただの□□ではなく

2.〇〇な人のための△△である

という定義を、どれだけ世の中のニーズやターゲットのインサイトにマッチした形でできるか。

大きな成果を出している人は、例外なくここを見つけられている人です。

最初から明確に定義ができなくても大丈夫。発信しながら、見込み客・ターゲットとのリアルなやり取りを通じて活きたインサイトに触れながら徐々にソリッドに、明確にしていく意識を持っていることが大切です。